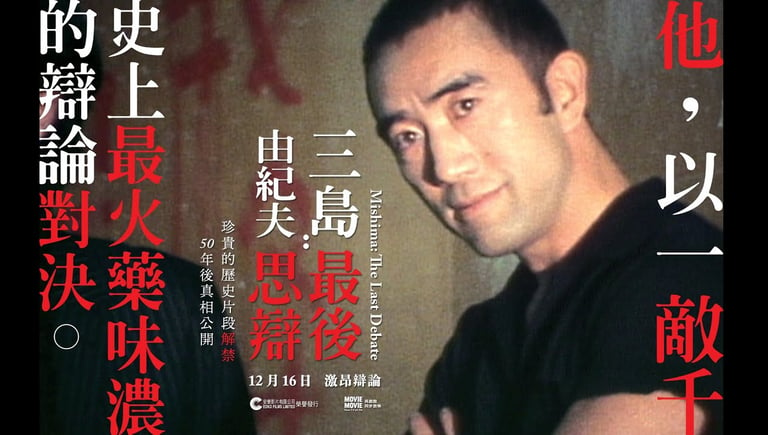

《三島由紀夫:最後思辯》 | 最後一個語言還有力量的時代?

2021年除夕夜,我在同事推薦下走進油麻地戲院,觀看《三島由紀夫:最後思辯》。必須坦承,在看這部紀錄片前,我對這位日本文壇巨匠了解不深。影片記錄了他如何「以一敵千」,與左翼的東大全共鬪展開那場驚心動魄的世紀辯論。他試圖透過說理傳遞思想,更想證明「語言還是有力量」。

影片開頭半小時,雙方在哲學主義的迷宮中交鋒,我幾乎在半夢半醒間徘徊。邏輯本非我所長,就不在此強作解人。但整場辯論最令我動容的,是三島由紀夫那份從容的執著。他完美演繹了「雖千萬人吾往矣」的氣魄。當有學生挑戰他對天皇的崇拜,直言:「你困在日本民族主義的框架裡走不出來。」只見他淡然回應:「走不出來也無所謂喔。」

更難得的是,他與東大知識分子之間那份相互尊重、和而不同的君子之爭。在這900號教室的戰場上,槍林彈雨不是真槍實彈,而是語言與思想的激烈交鋒。

影片訪問了當年參與辯論的學生,其中一人感嘆:「那應該是最後一個語言還有力量的時代。」這句話令我深思:在這個時代,語言又該以什麼樣的身分存在?

前幾日在Netflix上看了《Manhunt: Unabomber》,這部劇改編自1970至90年代美國真實發生的連環爆炸案。FBI花了整整18年才緝拿到兇手,而破案的關鍵竟是語言鑑證(Forensic Linguistics)。

由於多宗爆炸案發生在大學(University)和飛機(Airline),FBI取兩者字首,將兇手稱為Unabomber。早期的犯罪側寫認為行兇者是個低學歷的飛機技工,但探員James Fitzgerald卻持相反意見,認為Unabomber是個高智商的天才。

直到他們收到Unabomber寄來的宣言《Industrial Society and Its Future》,全文三萬五千字,論證工業革命與科技發展如何摧毀人類社會。Unabomber威脅《紐約時報》與《華盛頓郵報》刊登全文,向世人宣揚他的思想。

Fitzgerald從宣言的用字、拼寫、文風乃至論文格式中,一步步推敲出關鍵線索:兇手年約五十、在芝加哥長大、從小閱讀《The Chicago Tribune》、性格謹慎、做事一絲不苟、不善社交、與世隔絕⋯⋯

不僅是文字本身,連「未被寫出的內容」也成為破案關鍵。語言能反映出一個人的成長背景、教育程度、地理軌跡,更能揭示其性格、思想,乃至對世界的認知與局限。

宣言在報章刊登後,兇手的弟弟發現文風異常熟悉,主動交出哥哥的書信供比對。FBI最終逮捕了真兇:一位智商高達167的數學教授,哈佛畢業,長期過著隱居的原始生活,與Fitzgerald的側寫驚人地吻合。

語言所承載的,遠不只是表層的溝通功能,更構成了個人的身分認同。我們的思想,必須以語言為根基。再從個人擴展出去,語言組成了社會體系、民族文化,乃至整個世界觀。

在George Orwell的《1984》中,Big Brother箝制思想的工具之一,正是改造語言。當人類可用的詞彙日益貧乏,思想的疆域也隨之縮窄。因為當某種情感或概念失去了對應的詞語,其存在便逐漸模糊。假如世上再也沒有「壞」這個字,我們只能說「不好」,兩者之間細膩的差異便從此消失。

在這個娛樂至死的年代,語言究竟扮演著什麼角色?若大多數人都認為語言已淪為可有可無的工具,我願帶著三島由紀夫那樣的勇氣,繼續相信「語言還是有力量的」!