MoMA離魂記:讓靈魂出走,感受生命的豐富色彩

從紐約地鐵站走出不過五分鐘,便到達現代藝術博物館(The Museum of Modern Art, MoMA),這裡是無數現代藝術愛好者心之所向的朝聖殿堂。才剛買完票走進電梯,就聽見那位帶著一家大小、說西班牙語的男子轉身問我:「Do you know which floor is the Starry Night?」我不禁莞爾,自己也是只比他早入館一分鐘而已。

這小小插曲卻道出了《The Starry Night》無可替代的吸引力,相信很多訪客都是為著此畫慕名而來。我建議從五樓開始緩緩向下漫遊,這一層匯集了1880至1940年代的經典,許多震爍藝術史的名字皆於此層,包括那幅眾人魂牽夢縈的《星夜》。

站在真跡面前,心底自然響起 Don McLean 那句「Starry, starry night, paint your palette blue and gray」。若在廳中聽見有人輕哼此曲,請不必訝異。那或許是靈魂與藝術相遇時,最誠實的共鳴。

為何世人如此為這幅畫傾倒?也許正如龍應台在《目送》中所寫:「《星夜》其實是一幅梵谷靈魂出走的地圖。」畫中「從教堂的尖塔到天空裡一顆很大、很亮、很低的星,這顆星,又活又熱烈,而且很低,低到你覺得教堂的尖塔一不小心就會勾到它。」可惜此次我見它時,日光從畫後窗戶湧入,反光頗強,只能側身捕捉它片刻的靜謐。

五樓入口處懸掛着令我駐足良久的作品:《Christina’s World》。人們往往匆匆奔往《星夜》,而容易錯過這幅安放在電廳門口的深沉詩篇。若你願意讓目光多停留片刻,便彷彿走進 Andrew Wyeth 筆下那片寂寥草原,與畫左下方那具柔弱卻堅毅的身軀相遇。因小兒麻痺症而無法自如行動的 Christina,正拖著身體向她遠方的家匍匐前進。對常人而言幾分鐘的路程,於她卻需半天之久。

Wyeth 自窗中望見這一幕深受觸動,他說:「The challenge to me was to do justice to her extraordinary conquest of a life which most people would consider hopeless.」整幅畫色調灰濛,卻反而襯出 Christina 生命中那股不被看見的熾熱力量。

同場還展出奧地利畫家 Gustav Klimt 的《Hope, II》。如果你熟悉他那幅金光璀璨的《The Kiss》,也必認得出這同樣充滿象徵與裝飾風格的筆觸。畫中垂首閉目的孕婦彷彿正在祈禱,腹前卻隱約現出骷髏的形影,暗示生產中的凶險;腳下三名低頭舉手的婦女,似在哀悼亦似祝禱。Klimt 以「希望」為名,直視生命中的苦難與光亮,令人想起潘朵拉盒中最後留下的正是希望。這幅畫輕柔地擺放了生命的二元:痛與望、死與生。

或者,生命從來不是對立,而是一種循環。如嬰兒成長、成人孕育、希望延續,環環相扣的,正是愛與記憶。

而關於時間與記憶,Salvador Dalí的《The Persistence of Memory》給了超現實的註解。那些軟塌的鐘,像是對爱因斯坦相對論的詩意回應,質疑著人類對時間的執著。若撇除鐘錶的刻度,我們所感知的時間,無非是記憶的延續。時間終會流逝,如融化的時鐘無人能握,唯一留下的,是記憶的堅持。

其他精彩館藏:

The Museum of Modern Art (MoMA)

開放時間:星期六至四 | 10:30am - 5:30pm

星期五 | 10:30am - 8:30pm

地點:11 West 53 Street, Manhattan, New York, New York, 10019

門票:成人USD30

網址:https://www.moma.org/

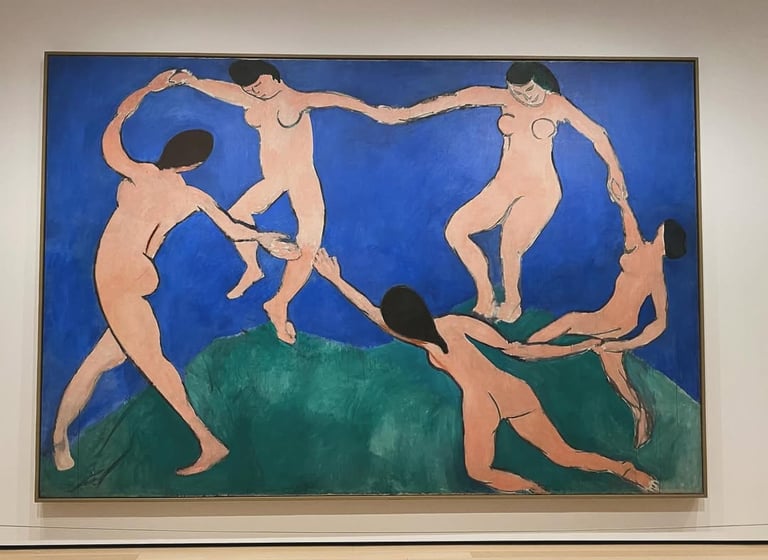

而在野獸派大師 Matisse 的《Dance (I)》中,生命則以另一種方式熾熱綻放。他只使用藍天、綠地、黑與淡粉紅四種顏色,以簡練線條勾勒五個人手牽手圍成圓圈舞動。靜止的畫面卻流瀉出音樂般的節奏,讓人彷彿聽見風中的旋律,感受到無拘無束的狂喜。

正如我此時正努力翻尋四月那個午後的碎片,以文字將它們輕輕接起,匯成這一頁遊記,感謝記憶的堅持。

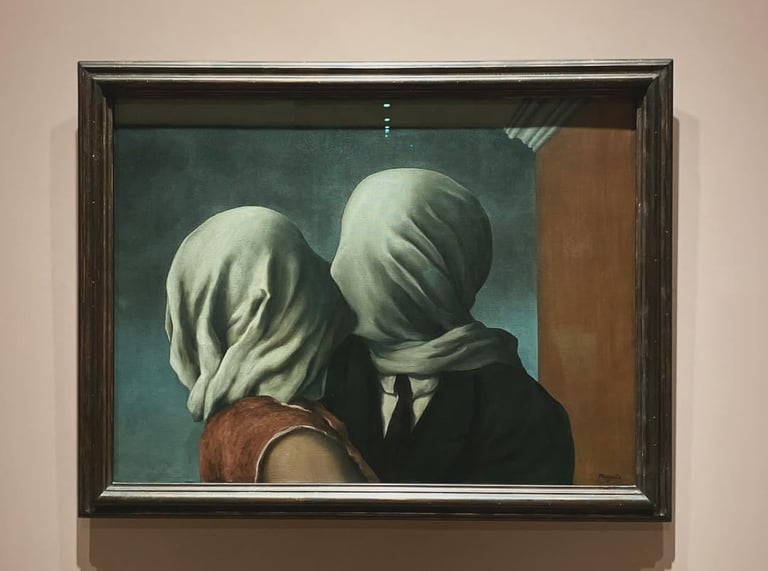

《The Lovers》| René Magritte

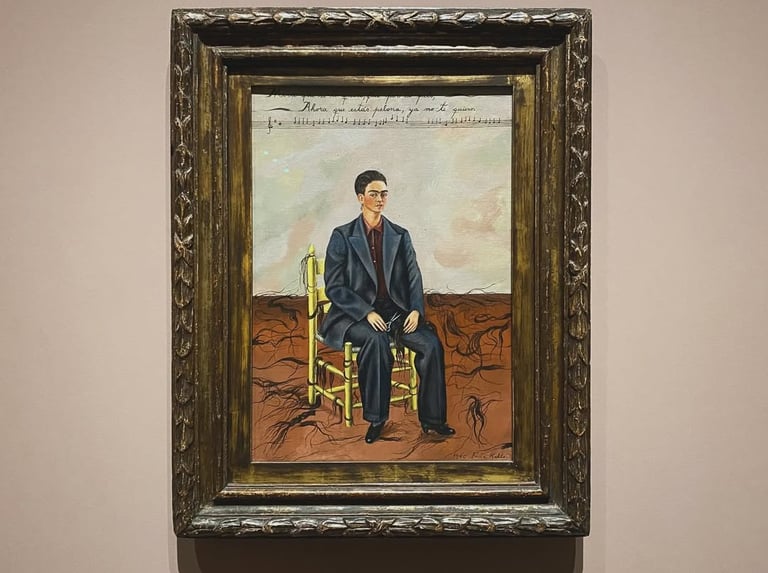

《Self-Portrait with Cropped Hair》| Frida Kahlo

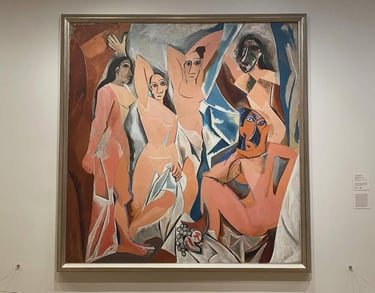

《Les Demoiselles d’Avignon》| Pablo Picasso

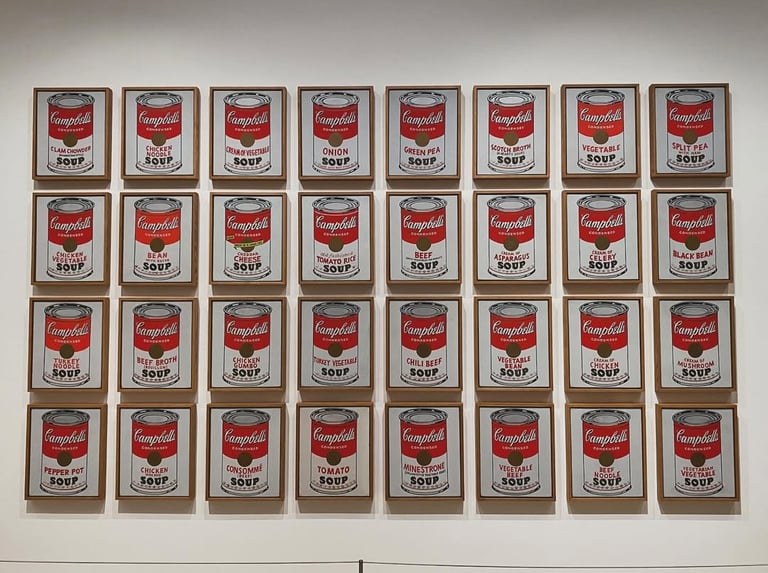

《Campbell’s Soup Cans》| Andy Warhol