推開LACMA的大門:不只打卡人氣燈柱《Urban Light》,更值得你細看的各個館藏

2024年的美國洛杉磯之行,我除了拜訪Getty Museum(詳情閱讀:從鳶尾花到日出:一場在Getty Museum的印象派巡禮),還特地去了洛杉磯郡藝術博物館(Los Angeles County Museum of Art, LACMA)。作為美國西部最大的藝術殿堂,館藏超過10萬件。

當中最為人熟悉的,莫過於門外一排排燈柱,這是出自美國藝術家Chris Burden之手的裝置藝術《Urban Light》。他集合了1920 - 30年代經修復的古老街燈,一共202支,喚起舊日情懷。修復後的燈柱在白日是莊嚴靜默的建築詩,入夜後便化作璀璨溫柔的光之河,難怪是洛杉磯的打卡地標。

而我更喜歡的是作品背後的喻意:「Art as a Beacon」。《Urban Light》就像燈塔般聳立在博物館大門,指引訪客走進藝術世界。就算你沒有買票入場參觀博物館,門外的公共藝術都是免費的,歡迎大家跟作品互動。

在燈柱群的左側,奈良美智的《Miss Forest》在一旁靜靜等待(封面圖片)。藝術家經歷311地震後的創傷與沉寂,之後半年無法動筆畫畫。他在泥土的觸摸中慢慢找回創作溫度,以雕塑療癒自身,也將這份溫柔凝固成永恆。她不僅是一個小女孩,更是一聲無聲的問候,一種情感的共鳴。

穿過燈林,博物館後方小公園中,十二生肖銅像整齊而立,令人聯想起圓明園十二生肖獸首銅像。這是中國藝術家艾未未的《The Zodiac Project》,藉著重塑獸首銅像探索藝術品的命運,特別在文化和政治動盪下的存在。

一場來到,當然要到館內參觀,特別是喜歡現當代藝術的朋友。重點藏品有David Hockney於1980年創作的大型畫作《Mulholland Drive》,以繽紛色彩繪畫他最愛的加州景色。他憑著記憶畫出那段從荷里活的家居到工作室的Mulholland Drive,當時只用了幾個星期就完成此幅大型的作品。

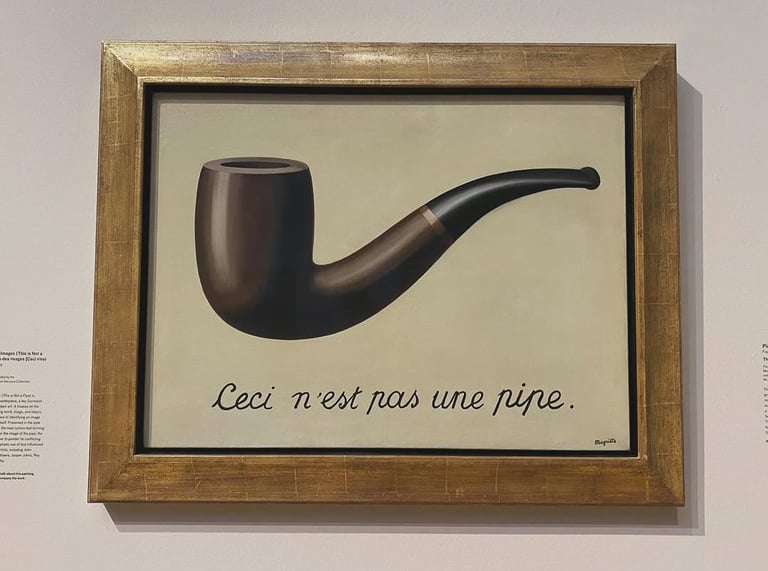

比利時超現實畫家René Magritte在30歲時創造其經典作《The Treachery of Images (This is Not a Pipe)》,畫面上看到一個大大的煙斗,下面只寫了句「Ceci n'est pas une pipe.」(法文直譯:這不是一個煙斗),令人摸不著頭腦。文字和圖像看似互相矛盾,同時恰當地代表了超現實精神,Magritte透過藝術形式讓觀者思考何謂現實。

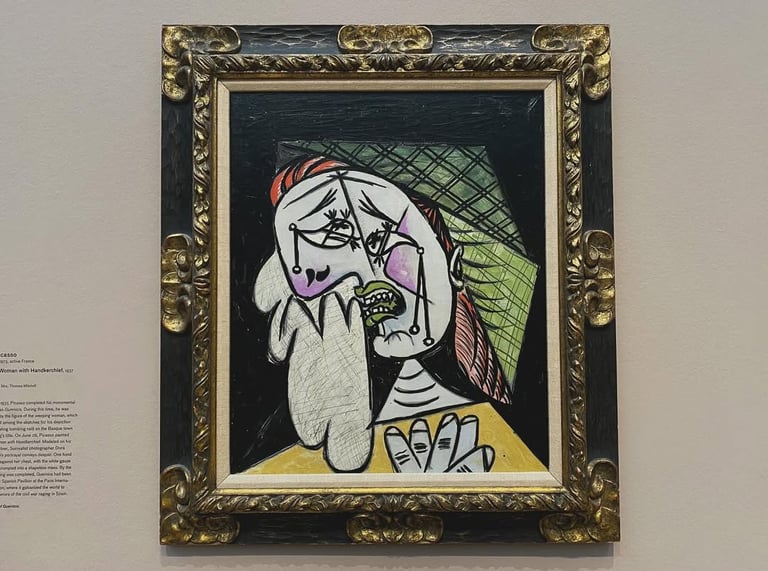

館藏還有畢加索於1937年創作的《Weeping Woman with Handkerchief》,從作品上可以看到畫家繆思女神Dora Maar的身影。「哭泣的女人」是畢加索很喜歡的主題,相關的作品也現藏於世界各地的知名博物館,包括英國Tate Modern、澳洲National Gallery of Victoria等,每幅的哭泣神態各有特色。畢加索在1937年6月完成了以反戰爭為主題的鉅作《Guernica》,而哭泣的女人的形象也是受到格爾尼卡轟炸悲劇所啟發。

其他精彩館藏:

Los Angeles County Museum of Art (LACMA)

開放時間:星期一、二、四至日(逢星期三閉館)

地點:5905 Wilshire Blvd. Los Angeles, CA 90036, United States

門票:成人USD28 (免費參觀館外公共雕塑)

網址:https://www.lacma.org/