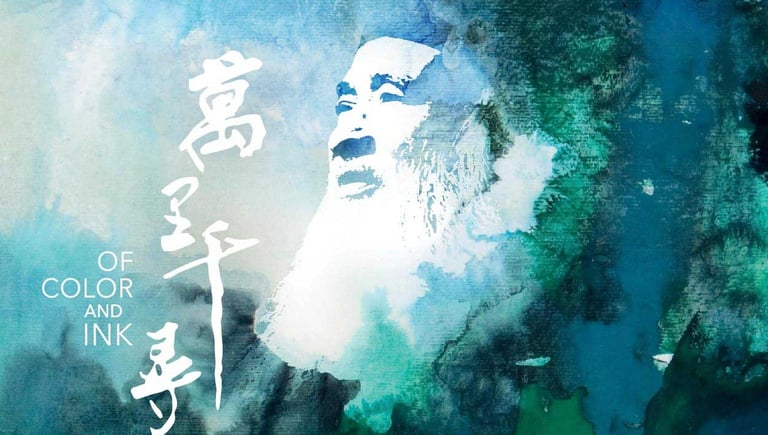

《萬里千尋》影後感 | 有時候,一轉身就是一輩子

1949年,是中國動盪不安的一年。渡頭邊、火車站裡,日日上演著離別的劇目。留下或離開,從來不是容易的決定。每個選擇是對是錯,當下無人知曉。唯有走到人生後半,驀然回首時,才忍不住幻想:若當初選了另一條路,日子又會是怎樣的光景?

關於張大千的後半生記載不多,特別是他在一九四九年離開中國之後的歲月,更是寥寥數筆。維基百科上,也只淡淡一句:「張大千1949年離開中國大陸以後旅居世界各地。1976年後定居台北市。」中間那近三十年的空白,除了零星記載他在巴黎辦過展覽,這位被譽為「東方畢卡索」的藝術大師,彷彿在歷史中悄然隱去。世人對他的印象,或許僅止於臨摹敦煌的造假高手、潑墨山水的開創者,或是拍賣場上屢破紀錄的傳奇。

《萬里千尋》的導演張偉民,任教於舊金山州立大學時,偶然發現一卷膠片。畫面中,張大千正漫步於加州海邊。她驚訝地發現,原來這位大師的足跡,早已踏遍歐美。這份偶然,開啟了她長達十二年的追尋,試圖拼湊出張大千生命中那段失落的海外歲月。

張大千的形象總是鮮明:一把長鬍,一襲寬袍,手執柺杖,宛若從古代走來的文人。那是他對宋代文人精神的執著與崇尚。即便一生顛沛流離,他心中始終懷著陶淵明筆下的桃花源。為此,他攜家帶眷遠赴阿根廷;又因居留問題輾轉巴西,在那片與故鄉四川略有幾分相似的土地上,買地建園,親手打造屬於自己的「八德園」。那裏的一石一木,後來也成為他畫中反覆出現的風景。

雖遠離故土,張大千的筆下卻常流露出深沉的鄉愁。他在海外舉辦多次展覽,成就斐然,卻始終不說法文、不習英文,彷彿執意守住身為中國文人的純粹。他不僅在異鄉推廣中國藝術,更進一步突破水墨與油畫的界線,追求「無象之象」,開拓繪畫的新境。正如他的一方印章所刻:「不負古人告後人」。

「大千」,意指三千大千世界,遼闊無邊。或許,那正是他一生追尋的桃花源。他在巴西親手營造的「八德園」,如今已不復存在。因政府水壩工程,整座園林沉入水底。然而,正如他兒子所言,張大千這輩子,真正活出了一個許多人難以實踐的字──「捨」。

離鄉別井,再怎麼不捨,終須一捨。難得與女兒、孫女團聚,他明白子女各有家室,不能長伴左右,也只能忍痛割捨。眼看親手佈置的庭園被水淹沒,他還是得捨。

人生啊,有時候一轉身,就是一輩子。